近日,化学与化工学院瞿永泉教授、张赛教授联合江南大学刘冰副教授团队在原位重构金属-受阻路易斯酸碱对双位点催化方面取得重要进展。该团队成功开发出一种通过反应诱导区域选择性重构策略构筑的高性能镍掺杂氢氧化铈/二氧化铈(Ni-Ce(OH)3/CeO2)催化剂,用于逆水煤气变换(RWGS)反应,实现了同时提高的催化活性、选择性和稳定性。研究成果以“Reaction-induced regioselective reconstruction of Ni-doped Ce(OH)3/CeO2 enables exceptional activity and selectivity for reverse water-shift reaction”为题,在国际顶级期刊《Nature Communications》上在线发表。

逆水煤气变换反应(CO2 + H2 → CO + H2O)是实现二氧化碳资源化利用的关键反应,其产物CO是重要的合成气。开发兼具高活性、高选择性和优异稳定性的RWGS催化剂对于推动“双碳”目标具有重要意义。传统催化剂设计追求预先精准构建活性位点,但其结构在苛刻反应条件下易发生重构失活。同时,如何实现反应物(H2和CO2)的协同吸附与活化,并有效抑制甲烷化副反应(CO → CH4),是当前面临的核心挑战。

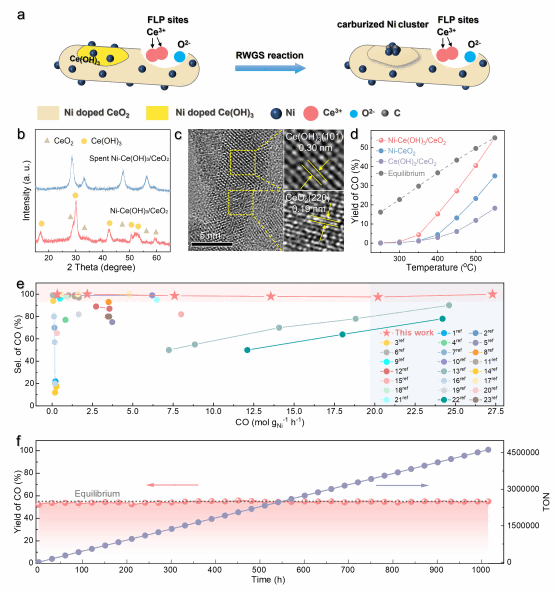

针对上述挑战,研究团队创新性地提出“反应诱导区域选择性重构”策略。他们设计并合成了具有Ce(OH)3和CeO2共存的Ni-Ce(OH)3/CeO2纳米棒前驱体催化剂。如图1a所示,在RWGS反应条件下(高温、含CO/CO2环境),前驱体中Ce(OH)3区域发生重构,即Ce(OH)3组分热分解并氧化为CeO2,同时该区域的Ni掺杂原子选择性迁移聚集形成Ni团簇。反应中生成的CO分子进一步原位碳化Ni团簇,形成碳化镍团簇(carburized Ni clusters)。前驱体中CeO2区域保持稳定,预先设计在CeO2区域掺杂的Ni原子和氧空位共同促进形成了受阻路易斯酸碱对(frustrated Lewis pairs, FLPs)位点。XRD(图1b)和TEM(图1c)证实前驱体为Ce(OH)3/CeO2两相共存,反应后完全转变为CeO2。重构后催化剂在550 °C下CO产率达55.0%(接近热力学平衡值55.1%),CO生成速率高达27.3 mol·gNi -1·h-1(图1d和1e),比文献镍基催化剂相比提升一个数量级,且CO选择性>99.9%。稳定性测试显示(图1f),催化剂在550°C连续运行1000小时后活性无衰减,每个Ni位点转换频率(TOF)>4,500,000,凸显重构形成的双活性位点(碳化镍团簇和FLPs)具有卓越的耐久性。

本研究通过反应诱导区域选择性重构策略,在Ni-Ce(OH)3/CeO2催化剂上成功原位构建了空间分离的碳化镍团簇与FLPs双活性位点,实现了逆水煤气变换反应(RWGS)的突破性性能。其核心机制在于:(1)反应中Ce(OH)3区域重构形成碳化镍团簇,高效解离H2并产生*H溢流;(2)CeO2区域FLPs位点强吸附活化CO2;(3)双位点协同彻底消除H2/CO2竞争吸附,且碳化作用使Ni的d带中心下移,显著削弱CO吸附强度,从而抑制甲烷化副反应。该区域选择性的策略为构筑金属-FLPs双位点用CO2相关催化转化提供新思路。

图1 | (a) Ni-Ce(OH)3/CeO2反应诱导区域选择性重构形成双活性位点(碳化镍团簇+FLPs)示意图。(b) 重构前后XRD图谱。(c) 催化剂高分辨TEM图像。(d) RWGS反应性能对比(CO产率)。(e) CO生成速率与文献对比(显著领先)。(f) 1000小时稳定性测试(活性和选择性保持稳定)

化学与化工学院博士生李文斌和江南大学刘冰副教授为本文共同第一作者,瞿永泉教授和张赛教授为共同通讯作者。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62771-1

图文:张赛

审核:姚东东