近日,西北工业大学化学与化工学院孔杰教授、刘攀博副教授联合武汉科技大学材料学部李享成教授在多功能材料方面取得新进展,成功开发了空心碳微球吸波/防腐新材料,有望满足热带海洋环境中电磁防御技术需求,研究成果以“Multifunctional Hollow Carbon Microspheres Enable Superior Electromagnetic Wave Response and Corrosion Barrier”为题在国际期刊Advanced Materials(2025, 2500646)上在线发表。

对于在海洋环境中服役的电磁波吸收涂层材料,高效电磁吸收和耐腐蚀性同等重要,不仅能显著提高设备的隐身性能,还能够有效保护基底免受侵蚀。磁/电复合材料具有阻抗匹配和多界面极化效应,可通过多频谱吸收实现优异的电磁波吸收。然而,该材料长期暴露在盐/碱环境中时仍难以实现吸波防腐一体化,裸露的磁性颗粒很易发生腐蚀/氧化,大大降低材料的铁磁共振和电磁波吸收性能。

基于双钝化抗腐蚀效应,研究团队通过自牺牲模板辅助法制备了具有优异电磁波吸收和耐腐蚀性能的空心碳微球(HCMs)。通过Zn微球还原特性和热驱动协同调控磁性微球的磁畴演变,优化了异质界面共振,实现了强磁耦合,使其最小反射损耗低于-4dB,有效吸收频带宽度大于5GHz。制备的HCMs表面呈电负性,可通过静电排斥减少腐蚀离子(Cl-、OH-等)在基材表面的吸附/积累,有效降低导电能力,从而缓解腐蚀过程,实现短时间内的防腐特性。另一方面,随着浸泡时间的增加,磁性颗粒相继转化为层状双氢氧化物(LDHs),通过强阴离子捕获能力进一步阻止腐蚀离子接近基底表面,从而实现长效防腐效果。

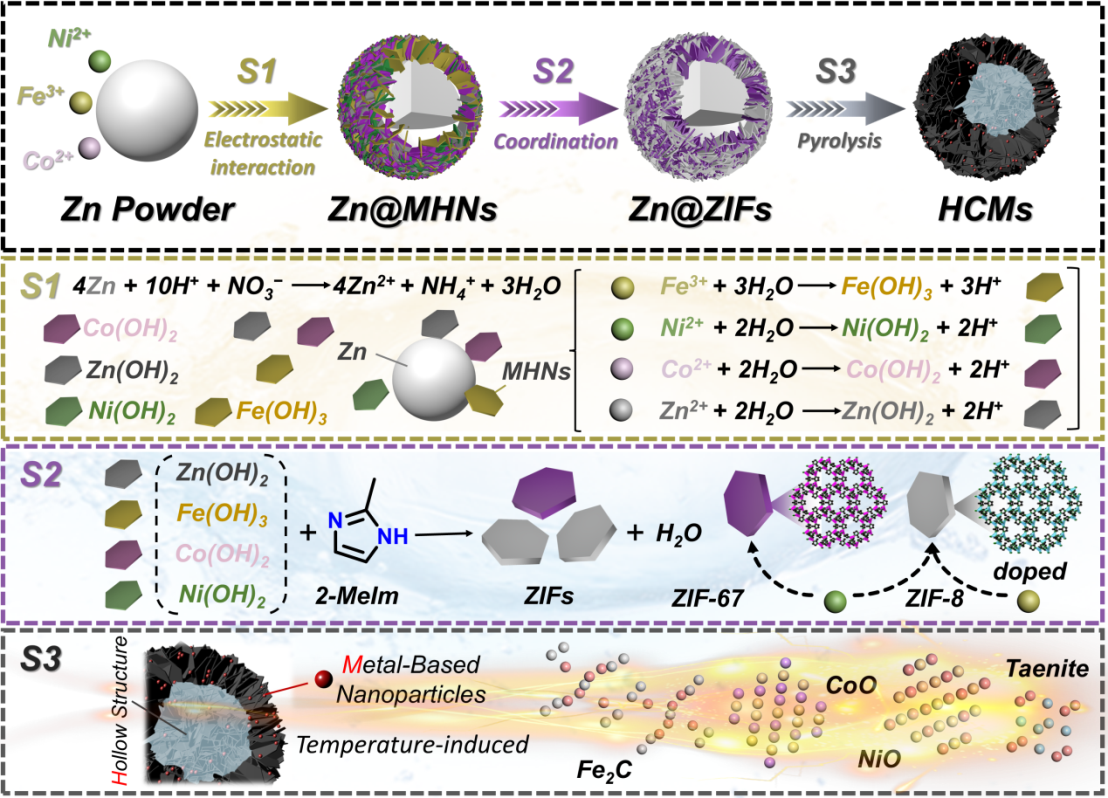

图1 HCMs合成示意图:Zn@MHNs形成(S1),Zn@MHNs到Zn@ZIFs的转变(S1),Zn@ZIFs转化为HCMs(S3)

首先以Zn球为模板,在硝酸盐溶液中利用Fe3+/Co2+/Ni2+离子的水解反应在Zn球表面包覆一层金属氢氧化物纳米片(MHNs);利用2-MeIM置换MHNs中的OH-离子,将MHNs转化为沸石咪唑框架结构(ZIFs);最后通过调控煅烧温度实现HCMs中磁畴结构的演变。随着煅烧温度的升高,Zn球逐渐消失,最终形成具有空腔结构的HCMs。当煅烧温度为600℃时,Fe3+/Co2+/Ni2+离子很难被还原为磁性颗粒,因此HCMs-600具有Zn和ZnO相,ZnO的形成归因于Zn颗粒的部分氧化;当煅烧温度为700℃时,ZnO相显著增加,伴随着Fe2C、CoO和NiO相的出现,表明磁性域开始形成;当煅烧温度为800℃时,Zn球的还原特性促进CoO/NiO到Co/Ni的磁畴演化,Zn球的蒸发形成空心结构,异质界面和磁畴的共存有利于界面极化和磁耦合,从而增强电磁波耗散;当煅烧温度为900℃时,由于Fe2C相的(101)晶面能量较低,Fe2C开始分解为金属Fe,与Co和Ni形成FeCo/FeNi合金;当煅烧温度为1000℃时,热驱动促使FeCo和FeNi共熔形成FeCoNi合金。

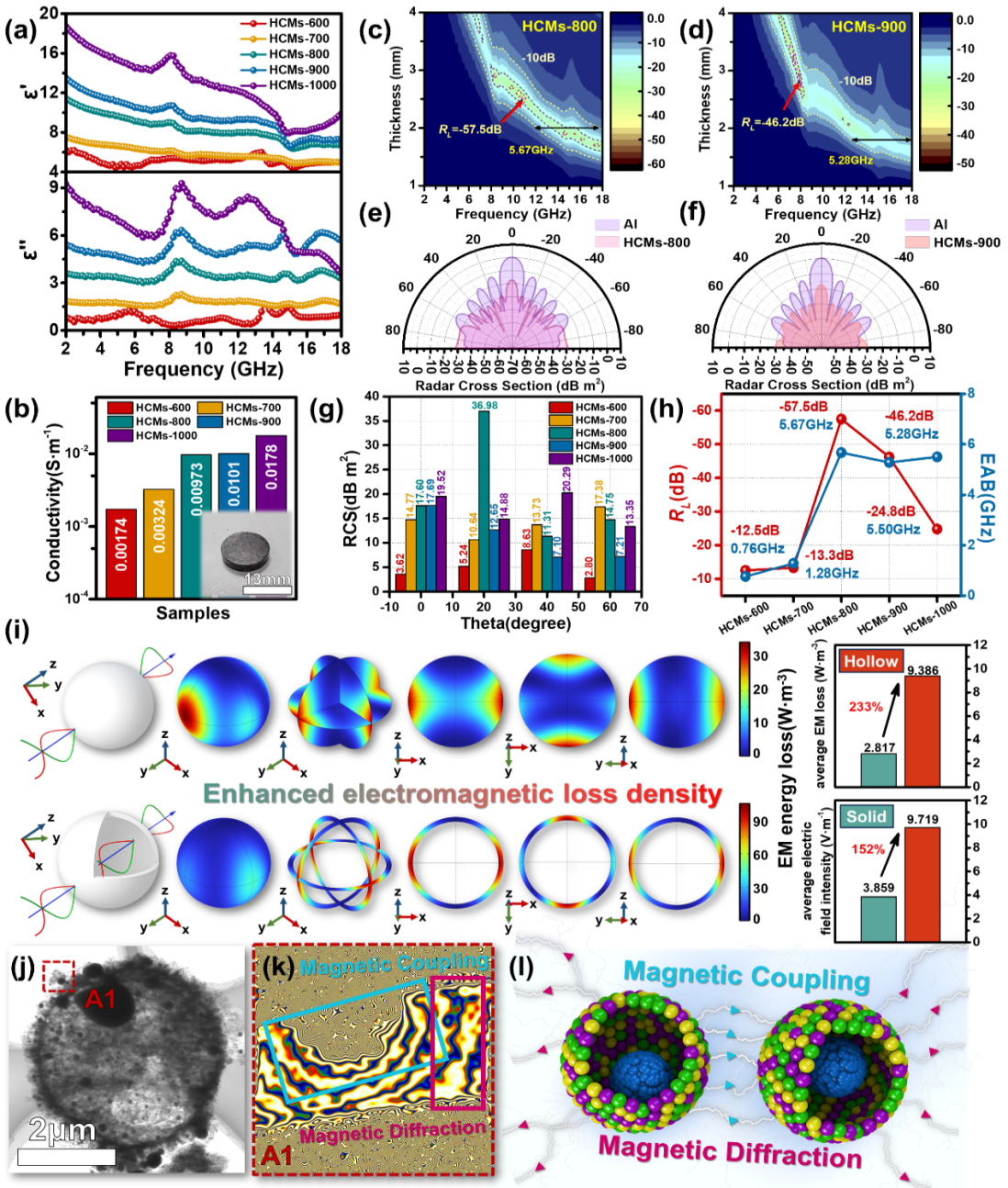

图2 材料复介电常数(a)、电导率(b),HCMs-800和HC-900的RL值(c-d)和雷达截面(e-f),雷达截面减少值(g),电磁波吸收值(h)和电磁功率损失密度仿真(i),HCMs-800的洛伦兹电子全息术(j-k)和磁耦合模型(I)

综合考虑异质界面和磁畴演变协同效应对材料电磁波吸收性能的影响,发现当煅烧温度为800℃时,HCMs-800具有最优的电磁波吸收性能,最小RL为-57.5 dB,有效吸收带宽达到5.67 GHz。RCS模拟仿真表明,在入射角为20°时HCMs-800的最大RCS减小值高达36.9 dB m2。

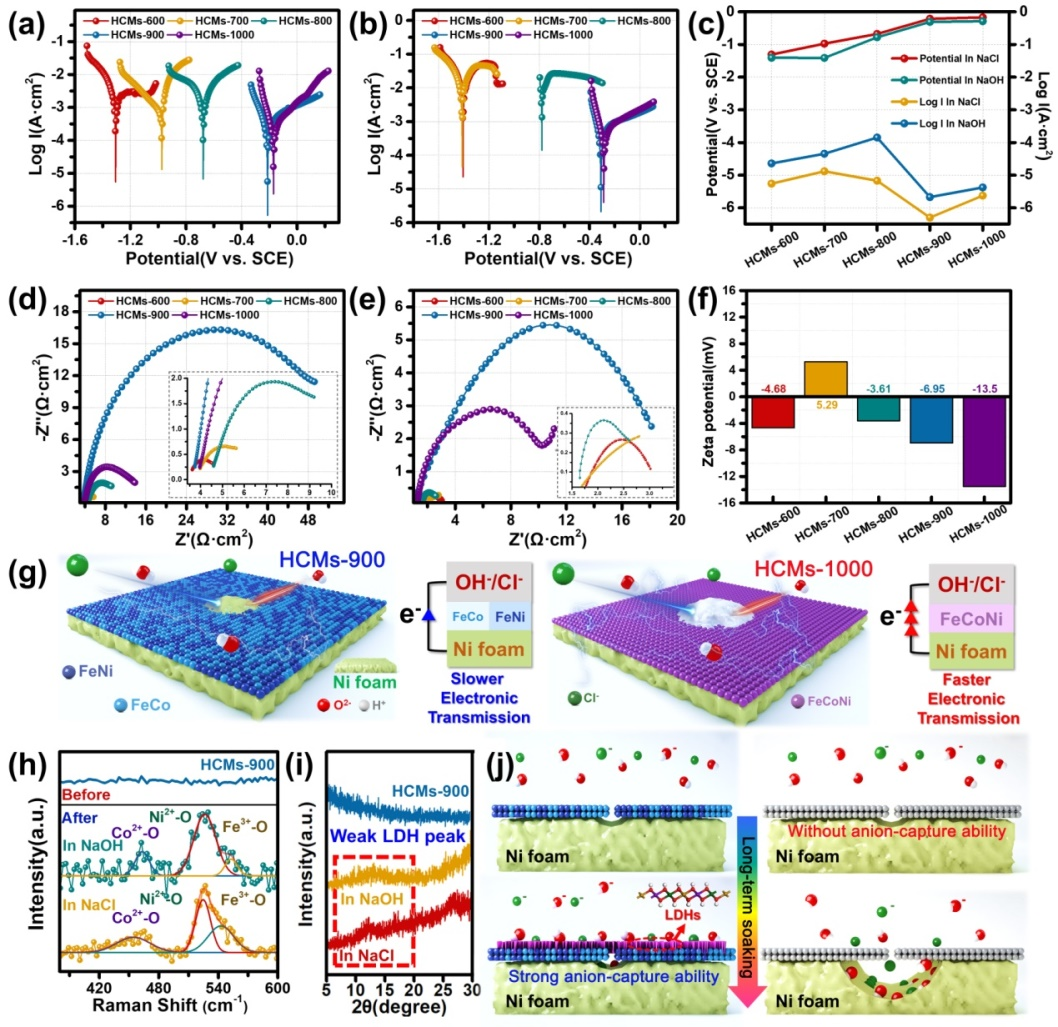

图3 HCMs在浓度3.5 wt%和1M的NaOH溶液中塔菲尔图(a-c)和Nyquist图(d-e),HCMs的Zeta电位(f),HCMs-900和HCMs-1000中的电荷转移模型(g),HCMs-900腐蚀后粉末的拉曼光谱(h)和XRD图谱(i),HCMs-900防腐行为(j)

在浓度3.5 wt% NaCl溶液和1M NaOH溶液中,HCMs-900和HCMs-1000在相对较低的腐蚀电流下具有更高的腐蚀电位,具有优越的抗腐蚀能力。而相对于HCMs-1000,HCMs-900具有两相晶界,电荷在转移时被阻止,因此其阻抗半径明显较大,证明其导电能力降低,从而增加其腐蚀屏障。此外,长时间浸泡在盐/碱溶液中,磁性颗粒会逐渐转变为LDHs,该LDHs具有较强的阴离子捕获能力,可进一步阻止腐蚀离子与基底表面之间的接触,从而实现良好防腐特性。

该项工作得到国家杰出青年科学基金项目、NSFC联合基金重点项目及校分析测试中心开放基金等资助。西北工业大学化学与化工学院刘攀博为第一作者,孔杰、李享成和刘攀博为通讯作者。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202500646